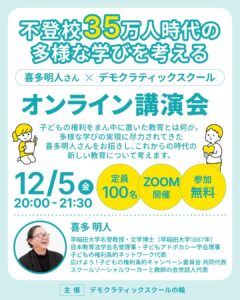

過去の講演会ですが、ご紹介させていただきます😊

行ってきました!NPO法人フリースペースたまりば 西野博之さん(公式サイト/facebook)の講演会👆

40年間、子どもに寄り添ってきたからこその、裏打ちされた強い言葉。

心に響きました😭

核となる部分は、前回の藤原里美先生のお話と同様、

大人が

「その子の存在まるごとを肯定的に見るまなざし」

が大切ということでした。

「なんとかなる、大丈夫だよ」と支え、「生きてるって楽しいよ🌈」と伝えられる

大人が、どれだけいるでしょうか。

不登校を通して見直すべきは、やはり子どもではなく「大人」でした。

✅今回の講演会のポイント✅(簡単ご紹介したいと思ったのですが、やっぱりてんこ盛りになってしまいました🤭)

・西野さんがやっている居場所は、「ケガと弁当は、自分持ち」

・心が折れるよりも、骨が折れる方がましだ

・安心して失敗できる環境づくり

・「正しさ」「完璧さ」を求めすぎる家庭

・精神疾患の75%は、25歳までに発症する

・子どもを追い詰めて精神疾患に大人がしている(心と頭を壊す)

・大人の不安が子どもたちを追い詰める

・子どもの権利条約31条 「子どもにとって遊ぶとは、生きることそのもの」

・10年ぐらいの間に、労働人口の49%がAI代替可能に

・テストでいい点を取る力は、不要になる

・必要なのは、「非認知能力(数値化できない力)

・遊びが「非認知能力」を高める

→人とうまく関わる力、感情のコントロールができる力、目標に向かって頑張る力

・子どもたちは「ゲームがあったから生きてこられた」

・昼夜逆転にも意味がある

・お母さんたった一人でも、味方だと思える人がいてくれたら社会性は身につく

・「なにもしない」ことの保障

・弱さをさらけ出し、ムダ話ができる仲間や空間が大事

・学校は、150年前に強い軍隊を作るためのものだった

・「学びたいことを、学びたい時に、学びたいように、学ばせてよ」

・幸せになるために学ぶ

・子どものパッションを大事にする

・好奇心の芽を摘まないこと

・こんな私で大丈夫と充電されると、高校に進学していく

・自己肯定感が高まると「欲」が出てくきてやりたくなってくる

・「子どもの力を信じる」のが大人の役目

・「くうねるだす(食べて、寝て、排泄)」できたら、親の役割終了

・こんな生き方があるということに出会う重要性

・親が早く学校に戻したいと思っているうちは、子どもは全く動かない

・「あなたがいてくれて幸せだよ」を届けよう!

あまりにも直前のご案内にも関わらず、川崎市の講演会場にまで来てくださった保護者の方がいらっしゃいました!!

コメントをいただきましたので、共有させていただきます💖

今日の溝の口での講演会、ピンと来て聞きに行きました!

西野さんのことを存じ上げなかったのですが、とってもいいお話が聞けました。情報ありがとうございました!」

何を信じるか。

それは、ご自身でしか決められません。

私たちにできることは、皆さんに優良な情報をご紹介できるぐらいかなーと思っています。

私たちは、どこまでも子どもたちの幸せを願い、一緒に成長していきたいと思っています✨

これからもどうぞよろしくおねがします✨🌈