学校に行かないことは、本当に「問題」なのでしょうか。

「不登校」から社会のあり方を問い直す——。

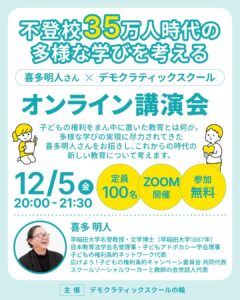

そんなテーマで、10月3日(金)人権プラザで関西学院大学の貴戸理恵さん(社会学部准教授)(研究者詳細 – 貴戸 理恵)の講演を伺ってきました。

https://www.tokyo-hrp.jp/lecture-2025-02.html

貴戸さんは、幼稚園はのびのびと森の中で育ったこともあり、小学校は四角い建物に恐怖を感じたそうです。

そこから小学校はほとんど通わず昼夜逆転も。

中学校はなんとか通ったものの、高校も休み気味だったそうです。

不登校経験者であり、お子さん自身も不登校という貴戸さんのご講演でした。

🔸学校は近代化のための装置

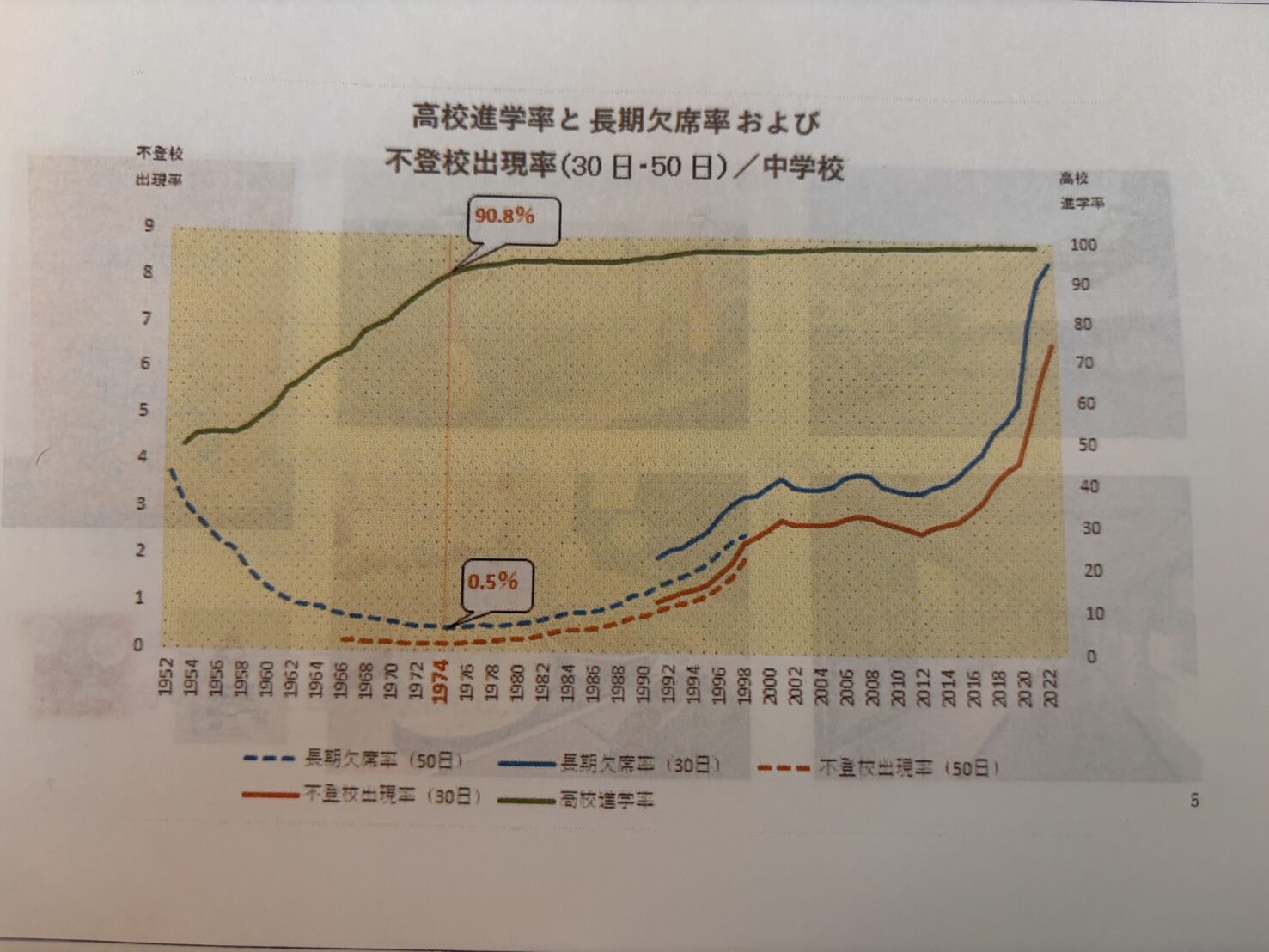

高校は歴史的に見ると、だれでも入れるところではなかった。

第二次産業に入ると中学校は高校に行くための手段となり、不登校は減った。

歴史的に見ると、不登校が多いのが通常の状態。

🔸時代の変化についていけない学校が子どもを見捨てている

近代化のための装置が、今もそのままあるのが問題。

学校に行きたくないのに、学校に行かせようとする先生たち。

・変な校則

・一斉授業

・先生は「⚪⚪させますから」とういう表現は、変わらない

🔸学校に行かなくてもそれほど困ることはなかった

日本地図がわからなくて困ったことがあったが、それくらいだった。

中学校は私立の女子校へ。

いい思い出はなかった。

体罰、どなる、たたいて前歯を折られた子もいた。

🔸【昭和の不登校】

・不登校は「異常な性格」の問題(文部省)

・「登校拒否症」は重い病気で「無気力症」になる(精神医療)

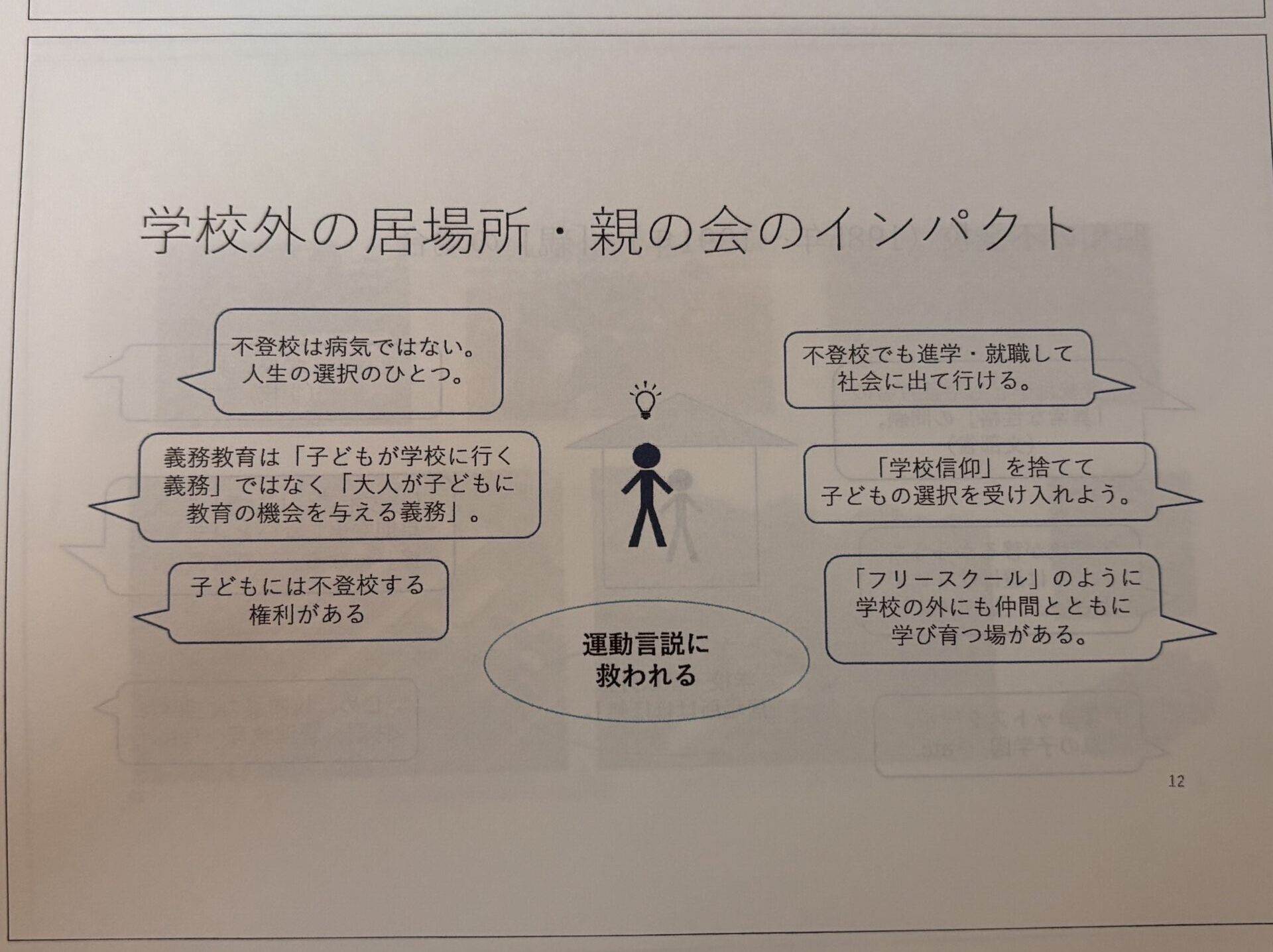

学校外の居場所、親の会のインパクトが強くなってきた時代。

・不登校は病気ではない

・義務教育は「子どもが学校に行く義務」ではなく「大人が子どもに教育の機会を与える義務」

・子どもには不登校する権利がある

・不登校でも進学・就職して社会に出ていける

・「フリースクール」のように学校の外にも仲間とともに学び育つ場がある

↓

「親がなんで学校に行かないんだ!」と思っているとそれが伝わって、子どもがお腹が痛くなっている

↓

安全な場所で過ごしていると、エネルギーが溜まってくる

↓

不登校は、近代の歪み

🔸昭和と令和の比較

<昭和の不登校>

社会からは強烈にバッシングがあったけれど共同性、地域の共同性もまだかろうじてあった

<令和の不登校>

・国と自治体は不登校の子どもと親を支援しなければならない。休養も学習活動も大事(教育機会確保法)

・フリースクール、通信制高校、学びの多様化学校など

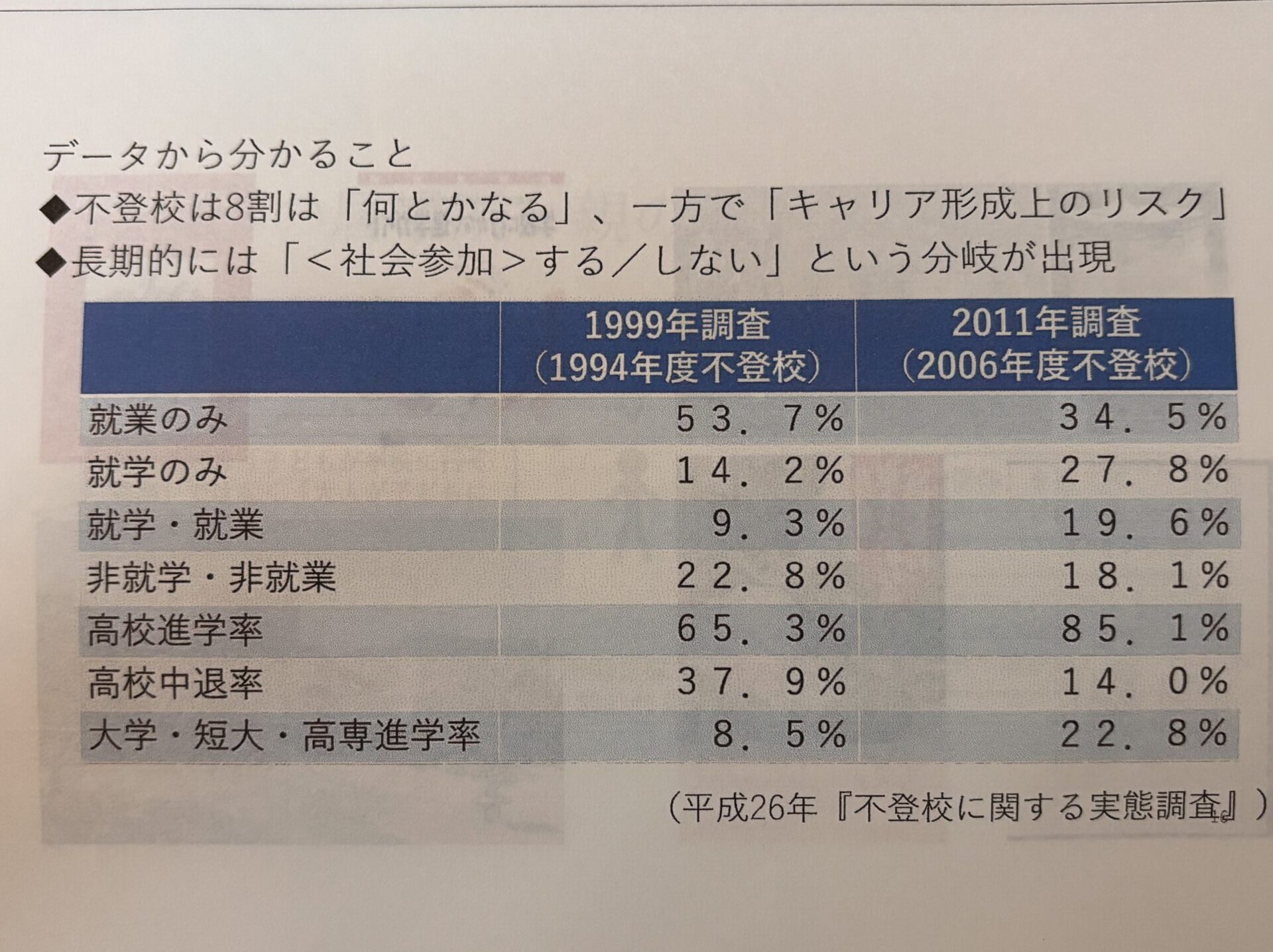

🔸令和の不登校

・高校進学率が上がっている

・定時制、オンラインが増え、中退しなくて大丈夫になった

・大学の進学率も上がっている

・非就学、非就職は2割程度で昔と変わっていない

🔸昭和の不登校よりも令和の方が辛くなっている

・結局親が大変、母親が大変

(昭和は専業主婦同士の繋がりがあった)

・ほっとかれないから、学校から電話や近所からの声

🔸「学校に戻れば正解」ではない

・必要なのは「選択肢」ではなく、繋がれる場所や関係性

・人を「生産性が高いかどうか」で選別する市場価値の問い直し

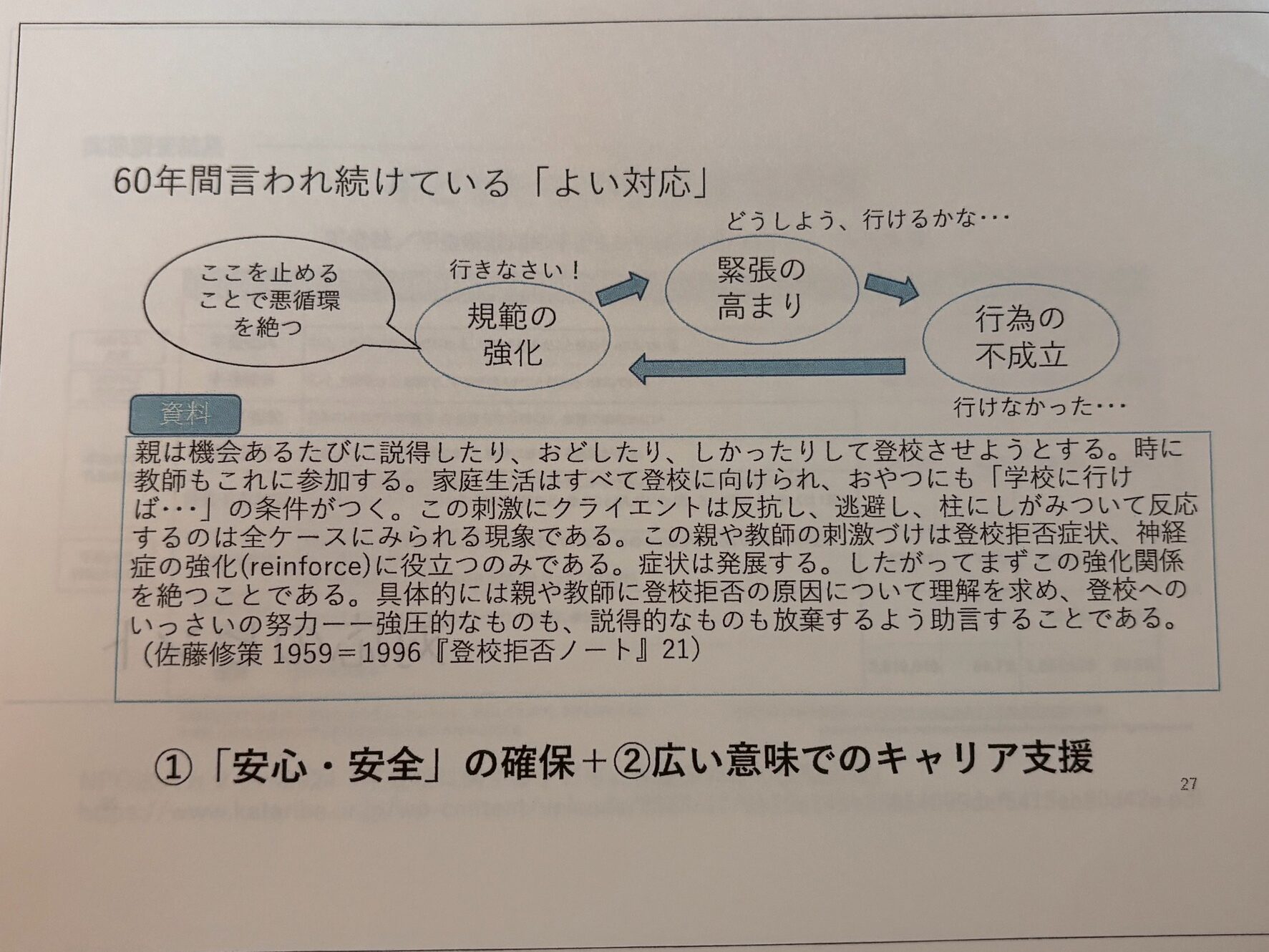

🔸「学校に行かなきゃ」を強化すると、余計にいけなくなってしまう

そして落ち込んで、さらにいけなくなってしまう。

おどしたり、しかったり、ご褒美をあげたりと条件付けはNG。

↓

甘い対応と思われがちだが、根拠のあるやり方

🔸「再登校」を目指す支援は危険

・悪魔の囁き

・いっきに解決する魔法はない

・個別の事情を丁寧に対応するしかない

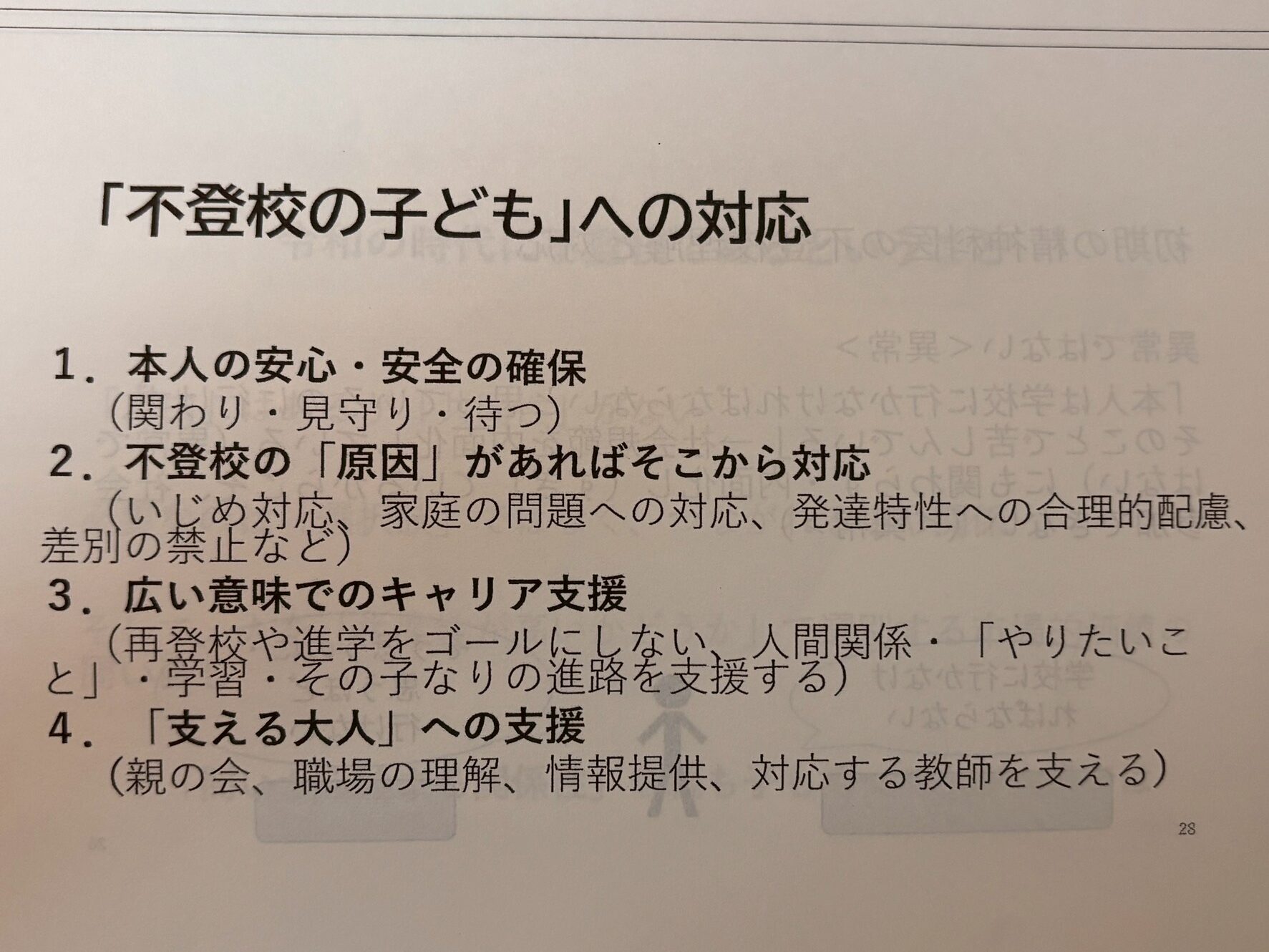

🔸再登校や進学をゴールにしない

・やりたいと思うことを支援する

・大事なのは、10年後、20年後にその子が人や社会とのつながりながら自分の生を生きていること

貴戸さんの言葉のひとつひとつが、心に深く響きました。

「学校に行かない」ことを問題とするのではなく、そこにある社会のあり方を見つめ直すきっかけをいただきました。

これからも、子どもたち一人ひとりの生き方を大切にしたいと感じています。