6月8日(日) 中野区新井区民活動センターで蓑田雅之さん(プロフィール/X)のお話を伺いました。

【講座イベント:不登校34万人!学校どうする?】 | サドベリースクール アルママ|Alumama

当日は、ほぼ満席。

わざわざ遠方からお越しくださった方も🙏

ご参加ありがとうございます。

意外だったのが、子どもの多さ😊

学校に行き渋る子も、このイベントは進んで来てくれたようで、やっぱり何かちょっとしたきっかけや動機、興味があれば子どもは自然と動くものなんだなと感じました。

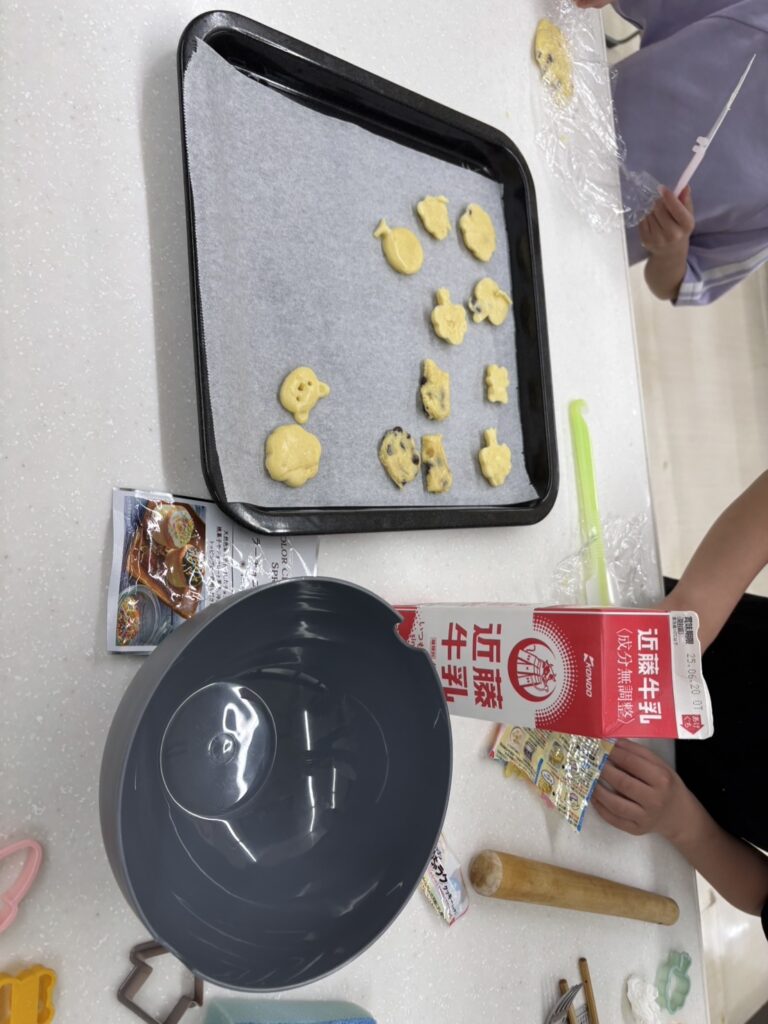

クッキー作りや鬼ごっこなどをみんなで楽しみ、最後は「帰りたくないー」という声も聞こえたそうです。

簡単に蓑田さんのお話をご紹介させていただきます。

■ 1. 不登校の現状と見えない実態

不登校児童生徒は2017年の約13万人から、現在は約34万人へと急増。しかし文部科学省の定義では30日以上の欠席が条件のため、保健室登校・別室登校・校長室登校などは含まれておらず、実際にはその2〜3倍の児童生徒が学校に馴染めていない可能性がある。中学生では16人に1人、小学生も安心して通えているとは限らない。

■ 2. 多様な原因と家庭への影響

不登校の原因は特定が困難で、いじめ、教師との関係、学業不振など多様。子どもが親に言えない、あるいは無意識で理由が分からない場合もある。原因探しに固執するよりも、環境への対応が鍵。不登校をめぐって親が責任を感じたり責め合ったりすると家庭環境が悪化し、子どもにさらなる悪影響を与える。離婚に至る例もあるほど、家庭の安定は重要である。

💡蓑田さんの言葉:

”家庭環境を良好に保つっていうのは、不登校の対策として結構大切なんじゃないかなと思います。”

■ 3. 「学校に戻す」より「合った環境を探す」

不登校は、子どもと学校の「相性」の問題と捉えるべきであり、「合わない環境に無理やり戻す」ことは心を壊すリスクがある。金魚に海水、小麦アレルギーに小麦といった例えでその危険性を伝えている。学校が合わない場合、フリースクールやホームスクーリングなど、子どもに合う環境を選択する発想が重要である。

💡蓑田さんの言葉:

”無理やりねじ込んでいくとですね、実はそのネジの方が壊れてしまう可能性っていうのがある。”

”学校が合わない場合は、無理に戻すのではなく、子どもに合った環境を考えることが大切”

■ 4. 心の怪我は見えない

身体の傷とは異なり、心の傷は目に見えず気づかれにくい。見過ごされることで、トラウマやPTSDへと進行するリスクがある。子どもの異変に早く気づくこと、無理に外側から「元に戻そう」とせず、安心して過ごせる環境を提供することが大切。

💡蓑田さんの言葉:

”心の怪我は見えないので、気づきにくく、適切な対応が遅れることがある”

■ 5. 法律・制度と子どもの気持ちのギャップ

日本では義務教育が「親の義務」とされており、子どもが「行きたくない」と言っても、親は学校に行かせなければならないと感じてしまいがち。しかし、教育を受けるのは子どもの「権利」であり、行使しないことに法的な罰則はない。親が制度と子どもの気持ちの狭間で悩むのは当然だが、まずは子どもの心に寄り添う姿勢が必要である。

💡蓑田さんの言葉:

”子供が行きたくないと言ったら、その気持ちをそのまま信じて。”

■ 6. サドベリースクールに見る「もう一つの教育」

アメリカ発のサドベリースクールでは、「学ぶとはどういうことか?」という問いから出発しており、教師・授業・カリキュラムが存在しない。子どもたちは日々の活動を自ら決定し、学校のルールや運営も生徒全員で民主的に決める「デモクラティックスクール」として成り立っている。

「自分で決める」「自分のペースで生きる」経験が、他者との関係性や社会性、自立心を育てる土台になる。こうした教育は、不登校の子どもにとって「合う」可能性があり、自分の意思で学びを選ぶ喜びを取り戻すチャンスとなる。

💡蓑田さんの言葉:

”サドベリースクールでは、ルールは生徒全員で相談して決め、決めたルールはみんなで守るという運営がなされている。”

”現代において大切なのは、大人の言うことを聞いて育つのではなく、子ども自身が自分で考え、どう生きていくかを主体的に考えることだ。”

■ 7. 不登校は「生きる力」を育むチャンス

不登校になった子どもは、有り余る時間を手にする。これは「学びを自分で選び、自分を見つめる」貴重な機会であり、単なる「問題」ではない。サドベリーのような教育環境に身を置くことで、子どもは自分を取り戻し、自分で人生を選ぶ力を養うことができる。学校に戻すことよりも、「根っこに水をあげる環境」をつくる発想が求められる。

💡蓑田さんの言葉:

”不登校になった子どもは、有り余る時間を自分のために使うチャンスを得ていると捉えられる。”

”学校に行くことにこだわるよりも、根っこに水をあげるような環境を作ることが大切であり、不登校は生きる力を育む絶好の機会である。”

■ 8. 自己肯定感の再構築と親の姿勢

不登校になると、子どもは自己肯定感を失いやすい。「登校できない自分はダメだ」と思い込むことで、やる気・元気・勇気が奪われる。無理な登校促しは逆効果であり、親が「今のままでいい」と無条件で受け入れる姿勢を持つことが自己肯定感を回復させる鍵となる。

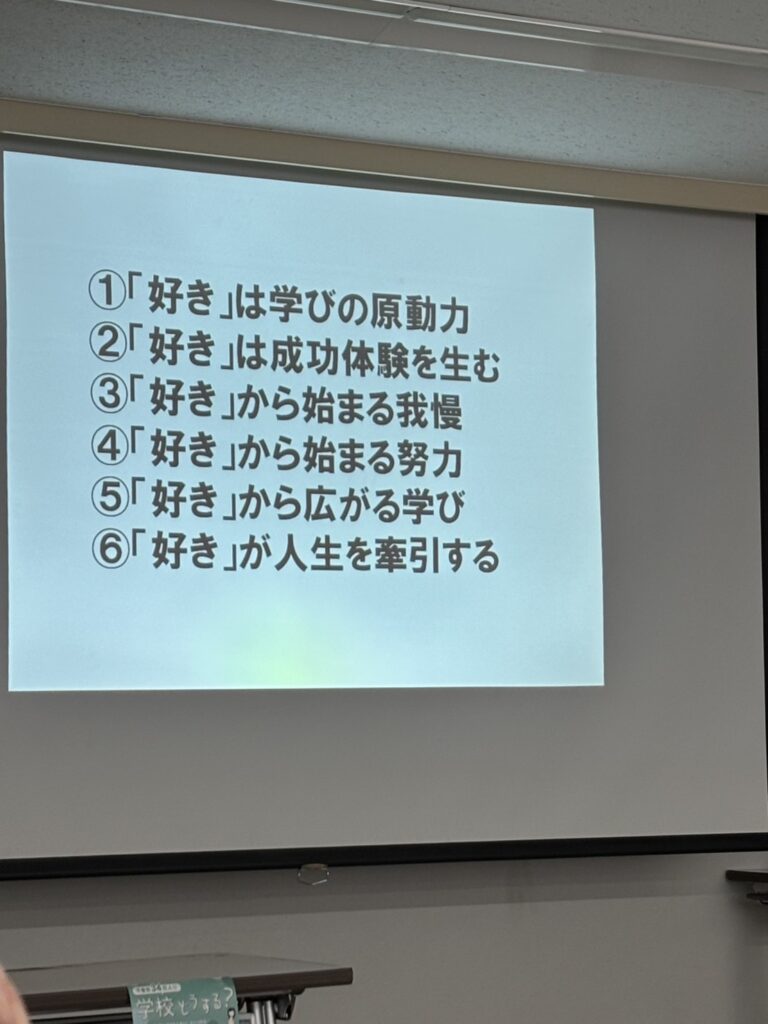

親は子どもを自分の所有物ではなく、一人の独立した人間として尊重し、対等な関係を築くことが必要である。好きなことに没頭できる環境が、学びの原動力や自立の第一歩となる。

💡蓑田さんの言葉:

”自己肯定感っていうのは、すごく僕は大切だと思って、ここは絶対守るべきかなと思ってまして、この自己肯定感っていうのがね、不登校になって消えちゃうんですよ。”

”あなたは今のままでいいという、その思いで子どもを。”

”親がコントロールしようとすればするほど、子どもの自立は遅れていく。”

”親子の対等な関係が築くことが最も大切とされています。”

”好きなことをやっていくと、必ずそれでも成功体験です。”

後半は、事前にいただいたご質問に、

・不登校当事者

・保護者

・蓑田さん

・あたし

で考えてみる時間をとりました😊

中には涙しながらお聞きいただく方、深く頷いて聞いてくださる方、意見してくださる方などがいらっしゃって、本当にいい時間になりました。

また機会がありましたら、リアル開催をやっていこうと思います。

👆子どもたちはクッキー作りを楽しみました😊

・不登校は「問題」ではなく、子どもの生きる力を育むチャンス

・「学校に戻す」ことより、合う環境を見つけることが大切

などなど、今回もたくさんの学びを頂きました😊ありがとうございました!